子犬のしつけ方と教える順番を紹介!過ごし方や問題行動の直し方も解説

子犬を迎えた飼い主さんは「いつからしつけを始めるの?」「しつける順番ややり方が分からない」と悩む方も多いでしょう。

本記事では、子犬を迎えてからの過ごし方や、子犬のしつけ方とおすすめの順番を紹介します。また、甘噛みや吠えるなどの問題行動のしつけ方や注意点についても解説しているので、子犬のしつけに悩んでいる飼い主さんは参考にしてみてください。

目次[非表示]

- 1.子犬のしつけはいつから始める?

- 2.子犬を迎えてからの過ごし方

- 3.子犬のしつけ方とおすすめの順番

- 3.1.1.トイレトレーニング

- 3.2.2.名前を覚える

- 3.3.3.アイコンタクト

- 3.4.4.ボディコントロール

- 3.5.5.おすわり

- 3.6.6.ダメ

- 3.7.7.ハウス

- 3.8.8.まて

- 3.9.9.散歩

- 3.10.10.留守番

- 4.子犬の問題行動のしつけ方

- 4.1.1.甘噛み・噛む癖

- 4.2.2.夜泣き・吠える癖

- 4.3.3.破壊行動

- 5.子犬のしつけ方の注意点

- 5.1.1.家族でしつけを統一する

- 5.2.2.順番は愛犬のペースに合わせる

- 5.3.3.しつける時間は短時間にする

- 5.4.4.叱ったり暴力をふるったりしない

- 5.5.5.うまくいかない場合はしつけ教室や預かり訓練も検討する

- 6.犬のしつけがうまくいかない場合は獣医師にオンライン相談してみよう

- 7.子犬をしつけて飼い主との信頼関係を築こう

子犬のしつけはいつから始める?

出典:PIXTA

子犬のしつけは、生後2ヶ月~3ヶ月頃から始めるのがおすすめです。子犬は、生後3週間~16週目が社会化期と呼ばれる時期となり、あらゆる物事やルールを受け入れやすい時期となっています。

生まれて間もない子犬は、脳の発達途中のため、飼い主さんの指示や要求を理解できないケースが多いです。そのため、生後すぐ~2ヶ月頃までは、兄弟や両親たちと過ごすなかでコミュニケーションやルールを学ばせ、3ヶ月頃からしつけをスタートしましょう。

また、3ヶ月以降の社会化期を過ぎると徐々に自我が芽生え始め、しつけをするのが難しくなってくるので、なるべく早めにしつけを始めるのがポイントです。

子犬を迎えてからの過ごし方

出典:PIXTA

子犬を迎えてからの過ごし方は、数日安静に過ごしてもらうのがポイント。生後2ヶ月以降の場合でもすぐにしつけを開始せず、まずは環境に慣れてもらうことが大切です。

子犬は新しい環境の変化によって、恐怖を感じていたり、興奮したりしています。子犬が落ち着く環境を作るためには、ケージを静かな場所に設置したり、布をかぶせたりして静かな環境を作ってあげましょう。

ただし、ケージ内にはトイレを設置し、トイレトレーニングは迎えたその日からするのがおすすめ。トイレを別の場所で覚えてしまうと、失敗するケースが増えてしまいます。食事やケージ内のお手入れなど最低限のお世話をして、1週間程度は愛犬の様子をしっかり見守ってあげてください。

子犬のしつけ方とおすすめの順番

出典:PIXTA

ここからは、子犬のしつけ方をおすすめの順番で紹介します。「何から教えていいか分からない」という人は、下記の順番も参考にしてみてください。

1.トイレトレーニング

2.名前を覚える

3.アイコンタクト

4.ボディコントロール

5.おすわり

6,ダメ

7.ハウス

8.まて

9.散歩

10.留守番

1.トイレトレーニング

トイレトレーニングは、トイレを間違えて覚えてしまわないように、迎えた初日に行うのがおすすめです。お迎え前にトイレトレーやトイレシート、おやつを用意しておき、トイレトレーニングをすぐに行える準備をしておきましょう。

1.トイレの環境を整える

2.愛犬のトイレサインを観察する

3.トイレの上に誘導する

4.「トイレ、トイレ」と声かけをする

5.トイレが成功したら褒めておやつをあげる

トイレサインとは、犬がトイレ前によく行うしぐさのことをいいます。一般的には、床の匂いをクンクンかいだり、その場でくるくる回ったりする場合が多いです。

子犬の様子をしっかりと観察し、トイレのタイミングでトイレに誘導してあげましょう。トイレまでの誘導方法は、おやつやおもちゃを使って誘導したり、抱っこしたりしてもOK。

子犬のうちは、トイレを我慢できないため、動けるスペースを広げすぎないのもポイントです。

2.名前を覚える

次に、子犬の名前を覚えてもらいましょう。自分の名前を理解してもらうことで飼い主さんとの意思疎通が取りやすくなり、問題行動を抑制したり、危険なときに呼び止めたりするときに役立ちます。

1.名前を呼ぶ

2.目が合ったらおやつをあげる

3.名前を呼んでそばにきたらおやつをあげる

また、愛犬の名前を呼ぶ際は、家族で呼び方を統一することが大切です。「〇〇」「△△ちゃん」など家族で呼び名が変わってしまうと、愛犬が混乱してしまいます。

3.アイコンタクト

アイコンタクトができれいれば、犬と飼い主さんが信頼関係を築けている証拠です。アイコンタクトは飼い主さんに意識を集中できるため、コミュニケーションが取りやすくなります。

アイコンタクトを教える際は、名前を覚えている状態から始めるのが基本です。名前を覚えてもらったら、日常生活のさまざまな場面で飼い主さんに注目してもらう練習をします。

散歩中や部屋でくつろいでいるとき、来客があったときなど、さまざまな刺激があるなかで愛犬の名前を呼びましょう。愛犬が飼い主さんの目を見たり、近くに寄ってきたりした際はおやつを与えて褒めてあげましょう。

4.ボディコントロール

ボディコントロールとは、スキンシップを通して体に触れられることに慣れさせるしつけ方法。さまざまな部分に触れられるのに慣れることで、噛む、吠えるといった問題行動のリスクを減らせます。

まずは、飼い主さんが背中、お腹、首といった比較的犬が嫌がりにくい部分を撫でてスキンシップを取りましょう。慣れてきたら手、足、しっぽ、爪などといった犬が警戒する部分も少しずつ触れていくのがポイントです。

また、抱っこの練習も少しずつ行っていきましょう。飼い主さん以外の抱っこを嫌がる子も多いため、子犬のうちから飼い主さん以外の人にも積極的に慣れさせるのがおすすめ。

ボディコントロールを習得すれば、病院やサロンに行った際も問題行動を起こしにくくなります。嫌がるようであれば無理に行わず、愛犬のペースで少しずつ行ってあげましょう。

5.おすわり

おすわりは、さまざまな問題行動を抑制するコマンドとして役立つため、早めにしつけておくのがおすすめです。おすわりは体を落とした体勢となるため、犬が落ち着いた状態になりやすいといわれています。

そのため、噛む、吠える、飛びつくなどといった問題行動の際に、おすわりの指示を出すことで、問題行動をやめさせるといったしつけが可能です。

1.愛犬の鼻先におやつをもっていく

2.おやつを頭の上に移動させ、愛犬が上を向いたときに腰を落とすように誘導する

3.腰が下がらない場合はお尻をやさしく押して座らせる

4.おすわりの姿勢になったら「おすわり」と声をかける

5.できたら「いい子」「よし」などを声掛けし、すぐにおやつをあげる

上記のおすわりを習得したら、次は「おすわり」といってから座り込んだ姿勢になるように練習を行いましょう。おやつを持っている手に飛び掛かったり跳ねたりする場合は、犬が届かないくらいおやつを高く上げてチャレンジしてみてください。

6.ダメ

子犬をしつける際は「ダメ」を教えておくと、さまざまな問題行動を抑制するのに役立ちます。悪いことをした場合には「ダメ」といい、飼い主さんが愛犬から離れるしつけ方法です。

大好きな飼い主さんがその場からいなくなってしまうことで「これをしたら楽しい時間が終わってしまう」ということを愛犬に学習させます。また「ダメ」というときはいつもより低いトーンで指示を出すと、犬も理解しやすくなるのでおすすめです。

ただし、10秒以上離れると要求吠えが発生してしまう恐れがあるため、離れる時間は10秒程度と短い時間にしましょう。

7.音に慣れさせる

子犬を音に慣れさせるしつけは、散歩中の引っ張り行動や無駄吠えといった問題行動のリスクを軽減できます。社会化期を終える3ヶ月以降になると、音の刺激によって恐怖心や警戒心を抱く恐れがあるため、早めに音に慣れさせておくことがポイント。

しつけ方法は、車の音、窓を開ける音、工場の音、インターホンの音などさまざまな音を聞かせて慣れさせてあげます。犬が吠えずに落ちついているときにおやつを与え「いい子にしていればご褒美がもらえる」と覚えてもらいましょう。

7.ハウス

子犬にハウスのしつけを教えると、犬が落ち着いていられる空間を作ってあげられます。災害時に避難するときにも役立つので早めにしつけておくのがおすすめです。

1.「ハウス」と合図を出し、おもちゃやおやつを使ってケージやクレートに誘導する

2.犬がケージやクレートに入ったらおやつをあげる

3.ハウスの中にいる間にもおやつを与える

4.ハウスと声かけをして、ケージやクレートに入ったら褒めながらおやつを与える

5.扉を閉めた状態にしておやつを与える

上記のように、扉を閉めても落ち着いた状態に訓練をしておくことで、扉を閉めたときも要求吠えといった問題行動が起きにくくなります。

8.まて

「まて」は、犬を静止させられるしつけ方法です。例えば、危険な状況のときに「まて」の指示を出すことで、怪我や事故などのリスクを未然に防げます。

1.静かな環境でおすわりをさせる

2.動き出さなければおやつをあげる

3.1秒、5秒、10秒と待つ時間を伸ばしていく

4.「まて」と指示を出し「よし!」のタイミングでおやつをあげる

静かな環境での「まて」を習得できたら、散歩中や来客中など刺激のある環境でもしつけておくのがおすすめです。

「まて」の指示を出すときは、犬の顔の前で飼い主さんが手をかざすといった動作を行うようにしましょう。掛け声だけでなく、動作も一緒に覚えることで、外の環境でも指示が届きやすくなります。

9.散歩

子犬の散歩のしつけは、飼い主さん主導のリーダーウォークを覚えさせることです。散歩中にほかの犬に吠えたり、立ち止まったり、行きたい方向に引っ張ったりという問題行動のリスクが軽減します。

子犬の頃に散歩で好きな方向に行かせてしまうと、常に散歩中は興奮した状態になってしまい危険です。事故や怪我の危険性も高くなるため、愛犬を危険から守るためにもリーダーウォークをしつけておきましょう。

1.おやつを片手に持つ

2.飼い主さんよりも前に出ないように横を歩かせる

3.飼い主さんの前を歩いたら立ち止まったり、Uターンしたりする

4.うまく歩いているときに愛犬に声をかけ、おやつをあげる

リーダーウォークを教える際は、リードが常に緩んだ状態を保つのがポイント。始めはなかなか前に進めないことも多いですが、根気よくしつけを行いましょう。

いい子に進めていたらアイコンタクトをして、おやつをあげて褒めてあげます。散歩で運動不足を解消したい場合には、公園や一定のコースなど決められた場所で愛犬に自由にさせ、ここでは自由にしてもよいということを教えてあげましょう。

10.留守番

留守番は、分離不安や要求吠えといった問題行動を軽減するのに役立つしつけです。留守番の練習をしておくことで、いざ留守番をするようになった際に、愛犬に落ち着く環境を用意してあげられます。

普段室内で放し飼いで飼っている場合でも、ケージやクレートを用意してあげましょう。留守番のしつけをする前にハウスのしつけを覚えさせておくと、ケージやクレートに閉じ込められるといった恐怖心を軽減できます。

1.ケージやクレートに愛犬を入れる

2.20分程度飼い主さんが違う部屋に移動する

3.いい子で待てたら「いい子」と褒めてご褒美をあげる

留守番をしつける際は、落ち着いているときに飼い主さんが戻るのがポイント。吠えているときに戻ってしまうと、吠えたら飼い主さんが戻ってきてくれると覚えてしまいます。

20分で吠えてしまうようであれば、短い時間から行い、徐々にお留守番の時間を長くしましょう。

子犬の問題行動のしつけ方

出典:PIXTA

次に、甘噛みや夜泣きといった子犬のよくある問題行動のしつけ方を紹介します。

1.甘噛み・噛む癖

子犬の甘噛み・噛む癖は、本気噛みに発展する前に早めにしつけることが大切です。とくに子犬は、好奇心や遊びの延長線で、甘噛みをすることがよくあります。

人の手を噛むケースの場合は、噛んではいけないということをしっかり教えてあげることがポイント。噛んだら飼い主さんがいなくなってしまうということを学習させ、甘噛みや噛み癖をやめさせます。

1.噛んできたら「ダメ」といってその場を離れる

2.その場から飼い主さんが立ち去る

3.10秒くらいで元にもどる

また、家具や物を噛む場合は「おすわり」「まて」「ダメ」などのコマンドを使って噛んでいるものを離させます。ものを離したら「いい子!」と褒め、おやつを与えましょう。

2.夜泣き・吠える癖

子犬を迎えて間もない頃の夜泣きは、環境に慣れていない不安や母親や兄弟と離れた寂しさからきているものなので、ある程度は仕方ありません。しかし、慣れるまで一緒の空間で過ごしてあげることで、不安や寂しさが落ち着く可能性があります。

子犬を迎えたらサークルやケージを用意し、ベッドや毛布など快適な空間を提供してあげましょう。1週間程度は飼い主さんも同じ部屋で寝て、不安感を取り除いてあげましょう。

3.破壊行動

子犬は、家の家具を噛んだり、ぬいぐるみやトイレシートをくしゃくしゃにしたりといった破壊行動が見られる場合があります。この破壊行動は、遊びがエスカレートしたり、歯の生え変わりによって不快感を取り除いたり、運動不足でストレスを解消したりするために行っている場合があります。

このような破壊行動を直すには、噛んでもよいおもちゃやガムなどを与えるのが効果的です。噛んでいいものを作ってあげることで、愛犬がいたずらをする機会を減らします。

また、ストレスで破壊行動を起こしていると考えられる場合は、遊びや散歩の時間を長くしてストレスを解消してあげましょう。

子犬のしつけ方の注意点

出典:PIXTA

子犬をしつける際は、注意するべきポイントがあります。「なかなかしつけがうまくいかない」といった場合は、当てはまるものがないかチェックしてみてください。

1.家族でしつけを統一する

子犬をしつける際は、家族でしつけ方を統一することが大切です。名前の呼び方や合図が家族で違うと、愛犬が混乱してしまいます。

また、しつける際は表情やトーンも指示によって分かりやすくしてあげるのもうまくしつけるコツ。例えば「ダメ」の合図は声のトーンを低くしたり「いい子!」と褒める際は声のトーンを高くしたりしてあげると効果的です。

2.順番は愛犬のペースに合わせる

先ほどのしつけ方でおすすめの順番を紹介しましたが、順番にこだわらず、愛犬のペースに合わせてあげましょう。しつける順番があっても、覚えるのには個体差があります。

順番は目安程度に考え、焦らず1つずつゆっくりとしつけてあげましょう。

3.しつける時間は短時間にする

犬の集中力は長続きしないため、しつける時間は短時間にしましょう。例えば、朝と夜に5~10分程度ずつなどと小刻みに行うのがおすすめです。

また、生後2ヶ月程度の子犬の場合はまだ未熟で疲れやすいため、5分程度と短時間にしてあげましょう。

4.叱ったり暴力をふるったりしない

愛犬のしつけがうまくいかない場合でも、絶対に叱ったり暴力をふるったりしてはいけません。叱ったり怒ったりすることによって、恐怖心を覚え、さらにしつけがうまくいかなくなるケースもあります。

いけないことをした際は「ダメ」をいい、飼い主さんがその場を離れるといった方法が効果的です。愛犬を叱ることなく、「いけないことをしたら飼い主さんがいなくなってしまう」ということを学習させます。

5.うまくいかない場合はしつけ教室や預かり訓練も検討する

子犬のしつけがうまくいかない場合は、しつけ教室や預かり訓練も検討しましょう。しつけ教室は、ドッグトレーナーや獣医師などのプロに犬のしつけ方を学び、実際にしつけを実践する教室です。

預かり訓練は、実際にドッグトレーナーや訓練士に愛犬を預けて、代わりにしつけを行ってもらう方法です。噛み癖や吠え癖など、心配な問題行動がある場合は、早めにプロに相談してみるのがよいでしょう。

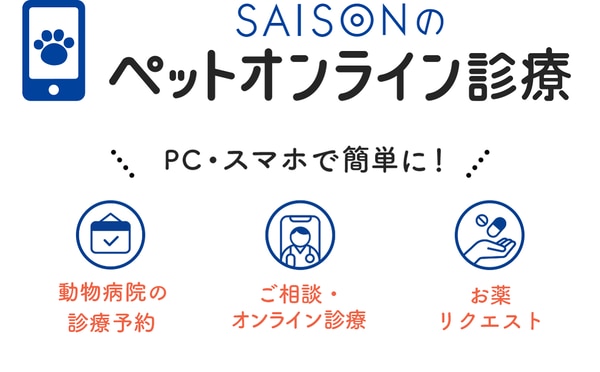

犬のしつけがうまくいかない場合は獣医師にオンライン相談してみよう

SAISONのペットオンライン診療は、獣医師にオンライン相談できるサービス。愛犬の問題行動やしつけのお悩み相談にも対応しており「動物行動学」の観点から、なぜそのような行動をとるのか要因を分析して、改善に取り組む診療方法を提案します。

【以下のようなお悩みに対応】

・飼い主、他人に吠える、泣き止まない

・散歩中歩かない、リードを引っ張る

・噛みつく癖がある、体を触らせてくれない

・ご飯を食べない、拾い食いをする

まずは、カウンセリングで愛犬がどのような状態なのかしっかりカウンセリングを行い、プランを一緒に検討できるのもポイント。動物病院へ通院する必要がないので、愛犬にストレスもかけずに診察を受けることが可能です。

※オンライン診療には、システム利用料280円(税込)が利用都度かかります。会員登録料は無料です。

子犬をしつけて飼い主との信頼関係を築こう

出典:PIXTA

子犬のしつけは、飼い主さんとの信頼関係を築くために大切なものです。とくに生後2~3ヶ月頃は、社会化期といってさまざまなしつけを覚えやすい時期となっています。

しつける際は、愛犬を混乱させないように注意することも大切です。順番はあくまで目安としてこだわりすぎず、子犬のペースに合わせてしつけを行いましょう。