初めての方向け!動物病院へ行く際に必要な7つの持ち物

ペットを動物病院へ連れて行く場合、持ち物は何が必要なんだろう?愛するペットの体調が悪く、不安な気持ちでいっぱいですよね。そんな時こそ落ち着いて、慌てず冷静に準備をしましょう。

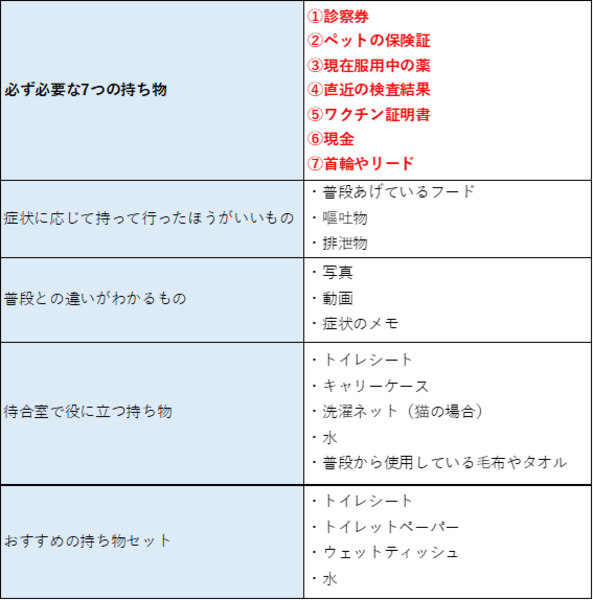

必ず必要な持ち物は筆者の経験から以下の7点です。

また症状や移動手段により、あった方が良い持ち物があります。

必ず必要な7つの持ち物

①診察券

②ペットの保険証

③現在服用中の薬

④直近の検査結果

⑤ワクチン証明書

⑥現金

⑦首輪やリード

本日は、実際にカニンヘンダックスフンドを飼っていた筆者の経験より、動物病院へ行く際に必要な持ち物を解説します。

目次[非表示]

- 1.診察に必要な持ち物一覧

- 1.1.診察に必ず必要な7つの持ち物

- 1.2.症状に応じて持って行ったほうがいいもの

- 1.2.1.・普段あげているフード

- 1.2.2.・排泄物

- 1.2.3.・嘔吐物

- 1.3.普段とのペットの様子と違いがわかるもの

- 1.4.待合室で役に立つ持ち物

- 1.4.1.・トイレシート、トイレットペーパー

- 1.4.2.・キャリーケース

- 1.4.3.・洗濯ネット

- 1.4.4.・水

- 1.4.5.・普段使用している毛布やタオル

- 2.動物病院に連れていく移動手段についての注意点

- 2.1.車に乗せる際場合の注意点

- 2.2.電車に乗せる場合の注意点

- 2.3.バスに乗せる場合の注意点

- 3.通院の負担を減らしたい場合はオンライン診療の活用もおすすめ

- 3.1.オンライン診療の利点

- 4.まとめ

診察に必要な持ち物一覧

まず、下記が動物病院に必要な持ち物一覧です。

動物病院に行く際に必要な持ち物から、待合室で役に立つ物まで、順番に紹介します。

診察に必ず必要な7つの持ち物

①診察券

受付での対応がスムーズになります。かかりつけの場合は持参しましょう。

②ペットの保険証

ペットを保険に加入させている場合は保険証を必ず持参しましょう。保険に対応しているかどうかは各病院によって異なるので、事前にホームページなどで確認しておくと安心です。

③現在服用中の薬

もし現在服用している薬があれば持参しましょう。

④直近の検査結果

かかりつけ病院などで、直近で検査をした場合は結果を持参しましょう。

⑤ワクチン証明書

特に初めていく病院の場合は持参したほうが対応がスムーズとなります。

⑥首輪やリード

ペットが慣れない場所に緊張してしまい普段と異なる行動を起こすことも考えられます。万が一首輪やリードをつけずに脱走してしまった場合は大事故につながる可能性がありますので、必ずリードへつなぎましょう。

⑦現金

症状によっては思いもよらず高額になる場合もあります。事前にクレジットカード等が使えるかホームページなどで確認しておくとよいでしょう。

症状に応じて持って行ったほうがいいもの

症状に応じて持って行ったほうがいいものもあります。

特に排泄物や嘔吐物は持参すると診断がより正確にすることができるので、できる限り持っていきましょう。

・普段あげているフード

・排泄物

・嘔吐物

・普段あげているフード

ブランド名や種類がわかる写真等でも大丈夫です。

・排泄物

できるだけ新しいものをもっていきましょう。持っていく際には、ラップに包んで乾かないように、こぼれないように注意しましょう。ラップの上からビニール袋などで包むと安心です。また、軟便で運ぶことが困難な場合はトイレシートごと持って行く手段もあります。

・嘔吐物

乾かないようにラップなどで包んで持って行きましょう。上記の排泄物を持って行く方法を応用しましょう。

普段とのペットの様子と違いがわかるもの

いざ動物病院へ連れていくと、ペットが緊張してしまい症状を隠そうとしてしまう場合があります。普段と違う症状が表れているペットの様子を、携帯電話やスマートフォンなどで撮影をしておきましょう。先生に見せるとより症状が伝わりやすくなります。

・写真

・動画

・症状のメモ

・写真

傷口や内出血の様子など、撮影した日付とともに保管しておきましょう。

◆筆者のペットの写真

毛に埋もれて見にくいですが、撫でている最中に内出血を発見し、スマホで内出血の様子を撮影して病院へ持って行きました。

・動画

呼吸が荒い様子やぐったりとしている様子、また足などを引きずって歩いている様子などできる限り動画で撮影をしておきましょう。

・症状のメモ

どんな症状がいつから起きているかも記録しておきましょう。診察の際に手掛かりとなります。

動物病院では診察の際に以下のような症状のヒアリングを行います。

○いつから発症しているのか

○どんな症状か

○食欲

○排泄の様子

普段との違いに一番敏感に気づくことができるのは飼い主さんです。普段からペットとスキンシップを図りよく観察しておきましょう。

待合室で役に立つ持ち物

時期や曜日、時間帯などによっては待合室が混雑している場合もあります。他のペットに迷惑がかからないように、また、ペットへストレスをかけないように待合室でペットが落ち着いていられる環境を整えましょう。

<待合室で役に立つ持ち物>

・トイレシート、トイレットペーパー

・キャリーケース

・洗濯ネット(猫の場合)

・水

・ウェットティッシュ

・普段から使用している毛布やタオル

・トイレシート、トイレットペーパー

待合室でペットが粗相をしてしまった場合すぐに処理できるようにしましょう。病院によっては受付に処理セットを準備している場合もありまが、基本的には自分で準備をして持って行きましょう。

・キャリーケース

できるだけ全身が隠れる容器を準備しましょう。他のペットとの接触を避け、ストレスを削減することができます。

◆全身が隠れるキャリーケース

・洗濯ネット

猫の場合は洗濯ネットも活用しましょう。猫は洗濯ネットへ入れると、落ち着きおとなしくなるといわれています。災害時の移動などにも応用できる便利な方法です。洗濯ネットへ入れてから、キャリーケースへ入れるようにしましょう。

以下の病院のHPにて洗濯ネットの使い方が紹介されています。

アニス動物病院

<https://anies-animal.com/blog/1659.html>

◆洗濯ネットに入りおとなしくなった知人の猫

・水

普段とは違う環境でペットも緊張しています。飼い主が想像する以上に水分不足になってしまいます。病院によっては待合室でお水をもらえることもありますが、基本は自分で用意してお家から持って行きましょう。

・普段使用している毛布やタオル

ペットが安心する匂いのするものも持参すると落ち着きます。

また、筆者は普段よりお出かけする際の持ち物セットを準備していました。

動物病院に連れていく移動手段についての注意点

普段ペットを連れて外出することに慣れていない方は移動手段についても事前に確認しておきましょう。

ここからは、動物病院に連れていく場合の移動手段の注意点について紹介します。

車に乗せる際場合の注意点

ペットを車に乗せる場合は以下の点にも注意をしましょう。

・ペットが車の中で自由に動き回らないようにする

・窓から顔を出さないようにする

・少しの間でも車内に放置をしない

・車酔いなど体調を崩していないか常に様子を観察する

特に車内に放置することは絶対にしてはいけません。たとえ短時間であったとしても、思わぬ事故や熱中症などにつながる可能性があり危険です。

筆者はいつも車でペットを動物病院まで連れて行っていました。一人で連れて行くことはせず、運転手とは別にもう一人がペットの様子を見守るために乗っていました。

その際に後部座席に大きなタオルケットを敷いていたのですがたいへん役に立ちました。車のシートにつく毛の量が減るため掃除も簡単に済ますことができ、嗅ぎなれたにおいに包まれることでペットも安心して車に乗ることができていました。

また、年を取るにつれ排泄に失敗する回数が増えてきたため、車に乗せる際はトイレシートを敷き、犬用のオムツを着用していました。

◆車の後部座席にてくつろぐ筆者のペット

電車に乗せる場合の注意点

電車に乗せる場合はいくつかの注意が必要です。各鉄道会社によって異なりますがJR東日本の場合は以下の通りです。

◇JR東日本の場合

・全身が入るケースへ入れる

(タテ・ヨコ・高さの合計が120cm以内の動物専用ケースかつケースと動物をあわせた重さが10㎏以内)

・乗車する駅の改札口で見せる

・手回り品切符を購入する

※盲導犬・介助犬・聴導犬を使用する本人が持ち込む場合はそのまま乗車することができます。(手回り品切符は不要です)

JR東日本旅客鉄道株式会社

https://jreastfaq.jreast.co.jp/faq/show/1086?site_domain=default

バスに乗せる場合の注意点

バスに乗せる場合もいくつか注意が必要です。各バス会社によって異なりますが都営バスの場合は以下の通りです。

◇都営バスの場合

・頭や手足が出ないように完全な容器に収納する

・手回り品の条件(縦・横・高さの合計が100cm以内・重さ10kg以内)を満たしている

・ペットカートは不可

・乗車中は容器を開けない

東京都交通局<https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/bus/kanren/temawari.html>

通院の負担を減らしたい場合はオンライン診療の活用もおすすめ

それでもペットを病院へ連れて行くことが困難な場合はオンライン診療も活用しましょう。

ペットに対する移動のストレスや、待合室でのを待ち時間減らすことができます。また、自宅での普段の様子を伝えることができます。

オンライン診療の利点

・移動のストレス削減

・待ち時間の削減

・待合室でのストレスを削減

・自宅での普段の様子を伝えることができる

オンライン診療を導入している動物病院はどんどん増えてきています。かかりつけ病院がオンライン診療を実施しているか確認してみましょう。

もし、かかりつけの病院がオンライン診療を実施していない場合は、クレディセゾンが運営する「セゾンのペットオンライン診療」というオンラインサービスを活用することでオンライン診療を実施している動物病院を検索することができます。

ただし、初めての症状や対面で診療を受けていない場合は診療や薬の処方をしてもらうことはできません。

その場合、診療は受けられませんが、「相談」というメニューであれば初めてでも可能です。

例えば、

「気になることがあり、動物病院に行くべきかどうか迷っている」

「他の先生にも相談してみたい(セカンドオピニオン)」

「しつけや食事について詳しい先生に聞いてみたい」

という方におすすめです。

ビデオ通話を使ったオンラインの相談であれば、自宅から少し遠い動物病院の先生にも相談することができます。

↓画像をクリック

まとめ

今回は動物病院へ連れて行く際の持ち物について紹介させていただきました。

症状に応じて持って行ったほうがいいものもありますが、必ず必要な持ち物は7点です。

また、症状を伝えることも飼い主さんの大きな役割です。病院で適切な診察を受けることができるように、普段からペットのことをよく観察しておきましょう。